Fotogalerie

Alle Fotos (20)Biografie

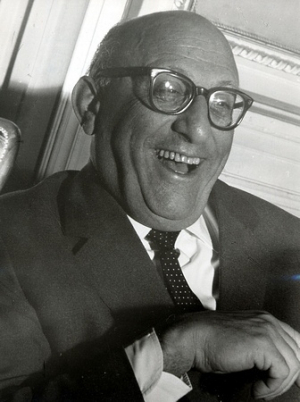

Robert Siodmak wurde am 8. August 1900 in Dresden geboren, als Sohn eines polnischen Juden mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, der 1899 aus den USA nach Deutschland gekommen war, um zu heiraten. Bereits während seiner Gymnasialzeit in Dresden spielte er kleine Rollen am Staatlichen Schauspielhaus Dresden und nahm Schauspielunterricht bei Erich Ponto. Im Jahr 1918 verließ er sein Elternhaus, um mit einer Wanderbühne durch Deutschland zu ziehen.

Nach Versuchen, als Bankangestellter und Verleger einer eigenen Illustrierten Karriere zu machen, wendete Siodmak sich 1925 dem Filmgeschäft zu. Er begann als Übersetzer von Zwischentiteln und stellte 1927/28 als Editor für den Regisseur Harry Piel Schnitt-Versionen älterer Filme her. Daneben arbeitete er bei der von seinem Onkel Heinrich Nebenzahl und dessen Sohn Seymour geleiteten Nero-Film in Berlin als Regieassistent.

Sein Regiedebüt gab Robert Siodmak 1929/30 mit dem dokumentarischen Spielfilm "Menschen am Sonntag", den er auch selbst schrieb und produzierte. Als Co-Regisseure und Co-Autoren zeichneten Fred Zinnemann, Edgar G. Ulmer und Roberts zwei Jahre jüngerer Bruder Kurt Siodmak verantwortlich, der als Autor und Filmregisseur ebenfalls Karriere machte. "Menschen am Sonntag" brachte Robert 1929 einen Vertrag bei der Ufa ein, wo er zunächst in der Dramaturgischen Abteilung bei der Ufa-Wochenschau tätig war, bevor er ab 1930 die Regie bei Kinoproduktionen übernehmen durfte.

Als man ihn bei der Ufa mit Konfektionsware wie der Romanze "Quick" (1932) abspeisen wollte und von dem ambitionierten Projekt "F.P.1 antwortet nicht" (nach dem Roman seines Bruders Kurt) abzog, verließ Siodmak die Ufa. Für die Tonal-Film/Deutsche Universal realisierte er 1932/33 mit "Brennendes Geheimnis" (nach Stefan Zweig) seinen letzten deutschen Film vor dem Exil, dessen Aufführung jedoch von dem in diesem Jahr eingerichteten Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda verboten wurde, da man darin Anspielungen auf den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 vermutete.

Im April 1933 floh Siodmak angesichts der Machtergreifung der Nazis mit seiner späteren Ehefrau Bertha ("Babs") Odenheimer nach Paris. Sein Bruder Kurt reiste weiter nach London, der dritte Bruder Werner ging nach Palästina; der jüngste Siodmak-Bruder Rolf nahm sich das Leben.

Bei der französischen Néro-Films, für deren deutsches Stammhaus er in den 1920er Jahren gearbeitet hatte, konnte Robert Siodmak seine Filmarbeit zunächst fortsetzen – bis es 1936 nach dem Misserfolg von "La vie parisienne" zu einem Zerwürfnis mit dem Produzenten Seymour Nebenzahl kam.

Der große Durchbruch in künstlerischer Hinischt gelang ihm zwei Jahre später mit dem Drama "Mollenard", das er für den Außenseiter-Produzenten Edouard Corniglion-Molinier realisierte. Einen ersten großen Publikumserfolg konnte er 1939 mit dem Thriller "Pieges" verzeichnen. Noch im gleichen Jahr siedelte Siodmak wegen des Kriegsausbruchs nach Amerika über. Durch die Vermittlung von Preston Sturges konnte er im amerikanischen Filmgeschäft schnell Fuß fassen. Zwischen 1940 und 1943 inszenierte er eine Reihe von B-Filmen für das Paramount-Studio, das ihn auch an 20th Century-Fox und Republic "auslieh". Ende 1943 bekam er durch seinen Bruder Kurt (nun "Curt"), der als Drehbuchautor nach Hollywood gegangen war, einen mehrjährigen Vertrag bei Universal.

Bis Ende der 1940er Jahre realisierte Siodmak seine berühmten Filme der "schwarzen Serie", wie etwa "Phantom Lady" ("Zeuge gesucht", 1944), "The Suspect" ("Unter Verdacht", 1944) mit Charles Laughton oder "The Spiral Staircase" ("Die Wendeltreppe", 1945). Mit "The Killers" ("Die Killer" / "Rächer der Unterwelt", 1946) mit Burt Lancaster und Ava Gardner, nach einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway, stieg Siodmak auch endgültig in die erste Regie-Liga auf: Er erhielt eine Oscar-Nominierung als Bester Regisseur, die Jahrespublikation "Fame" wählte ihn zum "Champion of Champions Director". Bei den Studios erzielte Siodmak zeitweise Rekordgagen. Weitere große Erfolge in den USA waren "Criss Cross" ("Gewagtes Alibi", 1949) und "The Crimson Pirate" ("Der rote Korsar", 1952), beide mit Burt Lancaster in der Hauptrolle.

Trotz seines großen Erfolgs in den USA kehrte Siodmak 1951 nach Europa zurück. Nach Stationen in Frankreich und Großbritannien arbeitete er ab 1954 vor allem in der Bundesrepublik, lebte jedoch ab 1955 im schweizerischen Ascona. Bereits sein erster deutscher Film avancierte im Lauf der Jahre zu einem seiner großen Klassiker: Das Milieu-Drama "Die Ratten", nach einem Bühnenstück von Gerhard Hauptmann, mit Maria Schell und Curd Jürgens in den Hauptrollen wurde bei der Berlinale 1955 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet; der Kameramann Göran Strindberg erhielt für seine Bildgestaltung einen Deutschen Filmpreis. Das Kriminaldrama "Nachts wenn der Teufel kam" (1957) über den Fall des angeblichen Serienmörders Bruno Lüdke vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus erhielt eine Oscar-Nominierung als "Bester ausländischer Film", Siodmak wurde beim Deutschen Filmpreis als Bester Regisseur geehrt.

Im März 1957 drehte Siodmak mit Horst Buchholz Probeaufnahmen zu "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull", bei dem dann jedoch Kurt Hoffmann die Regie übernahm. 1957/58 inszenierte Siodmak in London und München fünf Fernsehfilme. Zu den zahlreichen weiteren Projekten, die Siodmak nicht realisieren konnte, gehörte 1960 eine CCC-Produktion über den Reichstagsbrand mit Mario Adorf als Marinus van der Lubbe.

In den 1960er Jahren drehte Siodmak eine Reihe aufwändiger Unterhaltungsfilme: So etwa die drei Karl-May-Filme "Der Schut" (1964), "Der Schatz der Azteken" (1965) und "Die Pyramide des Sonnengottes" (1965). Der zweiteilige Monumentalfilm "Kampf um Rom", nach dem historischen Roman von Felix Dahn aus dem Jahr 1876, mit Orson Welles in einer Hauptrolle, wurde 1969 Siodmaks letzte vollendete Kinoarbeit.

Am 10. März 1973, knapp zwei Monate nach dem Tod seiner Frau Bertha, erlag Robert Siodmak im Bezirksspital Locarno, Schweiz, einem Herzschlag.