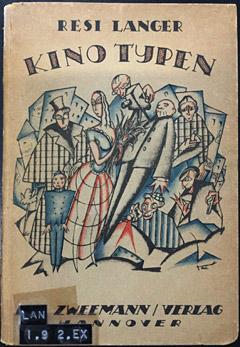

Resi Langer: Kinotypen vor und hinter den Filmkulissen (1919)

|

| Quelle: Jeanpaul Goergen |

| Buchcover |

Die in den 1920er Jahren berühmte Diseuse und Vortragskünstlerin Resi Langer trat gelegentlich auch im Film auf. Ihr erstes Engagement erhielt sie 1912/13 unter Eugen Illés in der 24teiligen Serie "Ulk im Film" der Duskes GmbH in Berlin – kurze kinematographische Witzblätter, selten länger als acht Minuten, für das damals übliche Nummernprogramm der Kinos. Zu dieser Zeit dürften auch ihre erst 1919 veröffentlichten "Kinotypen" entstanden sein. "Ich schreibe hie und da" hatte sie 1926 dem von Kurt Mühsam 1926 herausgegebenen "Lexikon des Films" mitgeteilt.

In einer Vorbemerkung zur Edition ihrer "Kinotypen" 1919 notierte Resi Langer, Film und Kino seien vor dem Weltkrieg "noch fast biedermeierlich-gemütliche Angelegenheiten" gewesen und nicht wie jetzt "leider fast ausschließlich der Tummelplatz für Schiebertum und Halbwelt." Die "zwölf Kapitel aus der Kinderstube des Films" – so der Untertitel der kleinen Publikation – charakterisieren das an der Filmproduktion beteiligte Personal vom Kameramann über den Regisseur hin zu den Darstellern wie dem Kinogirl, den Filmdiven und der Komparserie. Es sind genau beobachtete Feuilletons über das wundersame Treiben einer neuen Industrie, die rasch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zog. Vor allem in der Tagespresse erschienen in jenen Jahren unterm Strich immer wieder vergleichbarere Betrachtungen.

Resi Langer beobachtet liebevoll und mit feiner Ironie das bunte Treiben sowohl bei der Produktion der Filme als auch in den Lichtspielhäusern. Sie charakterisiert gängige Filmtypen wie den "alten Herrn" und den "Liebhaber" sowie beliebte Filmmotive. Sie besucht die Berliner Kinos im proletarischen Norden und im vornehmen Westen. Auch lässt sie die Kamera einen Seitensprung dokumentieren, der schließlich zu Partnertausch und neuem Eheglück führt. Im Atelier fungiert der Kameramann als Prügelknabe für alles, was bei der Aufnahme schief geht, auch wenn er mal an einem Missgeschick unschuldig war. Der Regisseur ist ein stets aufgeregter Mann, "der Alles im Kopf haben muss und so dauernd hin- und herrennt und ruft und erklärt." (S. 79) In der Damengarderobe herrscht ein derber berlinischer Umgangston; geschminkt wird nur wenig, da der Film Rot als Schwarz wiedergibt und zu viel Weiß "leichenhaft" wirkt.

Die vornehmste Pflicht des Kinodarstellers sei es, "schweigend zu reden. Seine Bewegungen sind seine Worte, und die Psyche muss nur in den Mienen seines Gesichts zu lesen sein." (S. 81). Im Gegensatz zum Bühnendarsteller müsse der Filmschauspieler über eine hohe Auffassungsgabe verfügen. Zum einen habe er keine Zeit, wochenlang seine Rolle auszuarbeiten und zum anderen müsse er bei der Aufnahme schnell die meist spärlichen Anweisungen des Regisseurs umsetzen. Dabei seien die Einkommen der Darsteller keineswegs glänzend, Bühnengrößen, die es zum Film zog, und Filmdiven ausgenommen.

Eine typische Erscheinung der Filmwelt ist das Kinogirl. Es "misst vom Kopfe bis zum Fuße 160 cm [...]. Seit seiner Geburt sind meist 16, 17 oder seltener 18 Lenze verstrichen. Es hört auf die Namen Mieze, Lotte oder Claire." (S. 85) Manchmal schaffe sie es, über eine Statistenrolle hinaus eine Hauptrolle zu ergattern; dann gebe sie umgehend ihren Verdienst für die neueste Pariser Mode aus. Danach rutsche sie wieder in die Reihe der Massendarsteller zurück – es sei denn, ein reicher Amerikaner entdecke sie im Film und heirate sie oder sie avanciere zur Filmdiva mit einer Bombengage. Aber auch eine Diva müsse ihren Status bewahren, insbesondere gegenüber der zweiten weiblichen Hauptrolle, die sie unter Anwendungen von zahlreichen Tricks auf Distanz zu halten versteht.

Die Komparserie bzw. die Statisten bieten ihre Dienste in einem Caféhaus an: zum einen "Charaktere", denen man sofort ansieht, welche Rolle sie übernehmen können oder zum anderen das "Massenpersonal", das vielfältig einsetzbar ist. Die Komparsen werden "zum Einheitspreis von 5 – 8 Mk. je nach Leistungsfähigkeit der Firma pro Nase und Datum bezogen und sind fast immer heimatlos, d.h. sie sind Eintagsfliegen in den Ateliers." Viele von ihnen leiden "oft genug bittere Not." (S. 113)

In den Vorstadtkinos im Berliner Norden habe die Luft "etwas Dickes, etwas Atemberaubendes", an das man sich aber gewöhne. In den Pausen geht der Mann mit einem "Ozonspender" durch die Reihen. Im Vorprogramm tritt ein Sänger auf. Während der Vorstellung setzt der "Pendelverkehr" ein, "den kleinere Kientöppe untereinander zur Verbilligung des Filmerwerbes eingerichtet haben und der durch Radfahrer besorgt wird." (S. 88) Geht das Licht wieder an, nimmt der "Knutscher" wieder seinen ganzen Platz ein, "den er während der Dunkelheit nur zur Hälfte" beansprucht hatte. (S. 87). Im vornehmen Berliner Westen heißt der Kientopp Lichtspielhaus. Hier fällt Resi Langer besonders die Kassiererin auf: "Mit gut manikürten weißen Händen verabfolgt sie den Begehrenden die bunten Eintrittskarten, die an Gestalt und Qualität den richtigen Theaterbilletts nichts nachgeben. Ein ewiges 'Danke!' schwebt über den schön geröteten Lippen." (S. 90)

Resi Langer (1886-1971) emigrierte 1937 über Italien und Manila in die USA und kehrte erst 1968 nach Berlin zurück. Eine Biografie findet sich in dem Reprint der "Kinotypen" von 2014; auf diese Ausgabe beziehen sich auch die Seitenzahlen.

(Jeanpaul Goergen, April 2023)

Resi Langer: Kinotypen vor und hinter den Filmkulissen. Zwölf Kapitel aus der Kinderstube des Films. Hannover: Der Zweemann Verlag 1919, 76 Seiten

Traub/Lavies 250

dnb: https://d-nb.info/574836578

Resi Langer: Kinotypen vor und hinter den Filmkulissen. Zwölf Kapitel aus der Kinderstube des Films. Siegen: Fachbereich 3, Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität-Gesamthochschule 1999, 55 Seiten (= Massenmedien und Kommunikation; 125)

dnb: https://d-nb.info/956349862

Resi Langer: Rokoko und Kinotypen. Zwölf Gedichte und zwölf Episoden. Hg.: Regina Nörtemann, Johanna Egger und Jeanette Wiede. Göttingen: Wallstein-Verlag 2014, 128 Seiten

dnb: https://d-nb.info/1050617908

Englische Übersetzung der Kapitel "Aus dem Berliner Norden und da herum" und "In den Lichtspielhäusern des Berliner Westens" in: Anton Kaes, Nicholas Baer, Michael Cowan (Hg.): The Promise of Cinema. German Film Theory 1907-1933. University of California Press 2016, 704 Seiten

ISBN: 978-0-520-21908-3