Otto Böhm: Verträge im Filmgewerbe, insbesondere die Filmpacht, die Filmlizenz und der Filmserienvertrag (1919)

|

| Quelle: Jeanpaul Goergen |

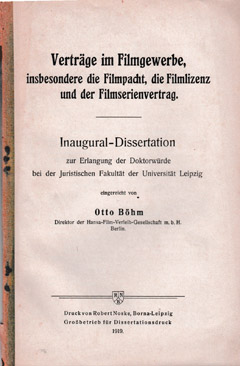

| Deckblatt |

Bei der 79 Seiten starken Schrift handelt es sich um eine Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig. Als er sie einreichte, war der 1875 in Kairo geborene Otto Böhm Direktor bei der Hansa-Film-Vertriebs-GmbH in Berlin. Der Handel mit Film unterscheidet sich deutlich von anderen Transaktionen, bei denen eine Ware einfach nur vom Produzenten zum Konsumenten wandert. Darauf macht auch die Besprechung in der Fachzeitung "LichtBildBühne" aufmerksam: "Das eigenartige Zwischenglied des Filmverleihers, die Tatsache, dass rein künstlerische Erwägungen in dieser Branche oft hart aneinandergrenzen, dass sowohl patentgesetzliche wie urhebergesetzliche Bestimmungen oft in die nach außen hin einfachsten geschäftlichen Abmachungen hineinspielen, machen es auch dem Laien klar, dass in dieser Branche wie selten in einer anderen 'Konfliktstoff' in der Luft liegt." (Nr. 46, 15.11.1919)

Böhm untersucht die Rechtsverhältnisse zwischen Filmherstellern, Filmverleihern und Kinobesitzern, "die sich aus den Eigenheiten der Gebrauchsüberlassung der Films und der Übertragung der Aufführungsrechte ergeben". (S. 4) Er macht darauf aufmerksam, dass die Ausdrücke "Filmverleiher", "Filmverleihvertrag" usw. juristisch unzutreffend seien, da die Filme nicht unentgeltlich abgegeben würden und damit keine Leihe darstellten; trotz dieser Inkorrektheit übernimmt er diese allgemein üblichen Bezeichnungen. Einen Filmverleihvertrag definiert er im Folgenden als "Pachtvertrag über bewegliche Sachen und Rechte", für dessen Abschluss es keine gesetzlichen Vorgaben gebe. Wesentlich sei, dass mit dem Film selbst auch das Vorführungsrecht übertragen werde, das "den eigentlichen Inhalt und den wirtschaftlichen Zweck" (S. 10) der Verträge darstelle.

Als Urheber eines Films sieht Böhm die Produktionsfirma an; sie allein besitze die Befugnis, einen Film öffentlich vorzuführen. Durch Kaufvertrag übertrage sie dieses Recht auf den Verleiher, der es wiederum durch Verpachtung an den Kinobesitzer weitergibt; das Urheberrecht verleibe aber beim Produzenten. Das Vorführungsrecht könne zum einen ohne Einschränkungen übertragen werden; diese Filme – vor allem Beiprogrammfilme wie u.a. Aktualitäten, Naturaufnahmen und kurze Humoresken – erscheinen dann im "freien Markt". Zum anderen gebe es das allgemein übliche System des Monopolfilms: "Einerseits wird dadurch der Erwerber eines Films dagegen geschützt, dass in seinem Monopolbezirk ein anderes Exemplar desselben Films von einem anderen, etwa dem Monopolinhaber für einen anderen Bezirk, zur Vorführung gelangt; andererseits darf er den Film auch nicht an Kinotheater verpachten, die nicht in seinem Bezirk liegen." (S. 12)

Filmserienverträge beziehen sich nicht auf einen einzelnen Film, sondern auf eine ganze Serie. "Von Filmserien spricht man, wenn eine Anzahl von Films in einem gewissen, wenn auch oft nur oberflächlichen Zusammenhang miteinander steht, oder wenn die einzelnen Films gewisse Ähnlichkeiten unter sich aufweisen, so dass allen irgendetwas gemeinsam ist." (S. 40) Meistens spiele in Serienfilmen dieselbe Schauspielerin oder derselbe Schauspieler die Hauptrolle. Möglich sei aber auch, dass alle Filme einer Serie von dem gleichen Regisseur inszeniert werden oder in allen derselbe Grundgedanke vorherrscht. Der Begriff "Filmserie" sei juristisch nicht festgelegt, was zu einer Reihe von Streitfällen geführt habe.

Böhm diskutiert auch mögliche Auswirkungen der Filmzensur auf die vertraglichen Vereinbarungen sowie die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sowohl zwischen Hersteller und Verleiher als auch zwischen Verleiher und Theaterbesitzern. Dabei geht er auch auf das sogenannte "Pendeln" ein, d.h. "die abwechselnde Vorführung eines Films während der Mietdauer in mehreren Theatern, die sowohl demselben als auch verschiedenen Besitzern gehören können." Früher nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verleihers möglich, werde das Pendeln gegenwärtig nur noch "dem Besitzer mehrerer Theater an demselben Ort bei Nichteintreffen eines von mehreren bestellten Films" (S. 72) gestattet.

Im Anhang dokumentiert Böhme die am 15. November 1918 zwischen dem Zentralverband der Filmverleiher Deutschlands e.V. und dem Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer e.V. vereinbarten "Allgemeinen Bezugsbedingungen“. (S. 77-79)

Der Jurist Otto Böhm, geb. 1875 in Kairo, hatte 1914 in Berlin die Hansa-Film-Verleih-Gesellschaft mbH gegründet, als deren Direktor er fungierte. 1919 wurde er zu einem Beisitzer der Film-Oberprüfstelle gewählt. 1921 promovierte er in Breslau noch in Politikwissenschaft über "Das Verbandswesen im Filmgewerbe". 1922 finden wir ihn als stellvertretenden Direktor der Deulig, wo er – auf Erfahrungen in Rom, Barcelona, London, Paris und Moskau zurückgreifend – die Auslandsabteilung leitete. 1925 wechselte er als Geschäftsführer zur Pantomim-Film AG.

(Jeanpaul Goergen, August 2022)

Otto Böhm: Verträge im Filmgewerbe, insbesondere die Filmpacht, die Filmlizenz und der Filmserienvertrag. Borna-Leipzig: Robert Noske, Großbetrieb für Dissertationsdruck 1919, 79 Seiten (= Hochschulschrift: Leipzig, Jur. Diss. vom 29. Juli 1919). Auch: Berlin, Leipzig: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co, 1919

Traub/Lavies: 1866

dnb: https://d-nb.info/571844901 + https://d-nb.info/36390316X