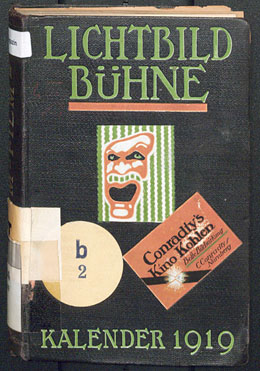

Kino-Kalender 1919 der LichtBild-Bühne

|

| Quelle: Jeanpaul Goergen |

| Buchcover |

1919 erschien bereits die achte Ausgabe des vom Fachblatt "LichtBild-Bühne" herausgegebenen "Kino-Kalender". Der "Kino-Kalender 1919" präsentierte sich im praktischen Taschenbuchformat. "Äußerlich bietet das über den Rahmen eines Taschenkalenders fast hinausgewachsene Buch wieder den alten soliden Einband und das bekannte Bild dar" (Der Film, Nr. 4, 1919). Bei den Film- bzw. Kino-Kalendern handelte es sich somit um ein eingeführtes Format der Filmliteratur.

Das auf Dezember 1918 datierte Vorwort blickt nach vorne. Das Jahr 1919 stehe "im Zeichen der Republik, der Freiheit des Denkens und Schaffens". Die Herausgeber hoffen, dass diese Entwicklung "zum Wohle der Filmindustrie" beitragen möge.

Neben dem eigentlichen Kalender (S. 22-123) und den zahlreichen, das Unterfangen finanziell tragenden Anzeigen der Filmproduzenten und -verleiher überrascht der Kalender mit einem umfangreichen redaktionellen Angebot. Das Kapitel "Kinotechnik" (S. 157-170) blickt auf deren Entwicklung zurück. Im Jahr 1918 habe es keine grundlegenden Neuentwicklungen gegeben; Schuld an diesem Stillstand sei der Krieg gewesen. Auch Vorführ-Apparate und Ersatzteile seien Mangelware gewesen: "Reparaturbedürftigkeit war das Charakteristikum eines jeden Vorführraumes" (S. 157). Der Mangel an Rohfilm habe zu Schleich- und Kettenhandel geführt. Kameramänner waren "außerordentlich gesucht und teuer bezahlt" (ebd).

Es folgt ein kurzgefasster Lehrgang der Kinematographie, der sich vor allem an Berufsanfänger richtet: Geschichte der Kinematographie, Beschaffenheit des Films, Entwicklung und Projektion, Wahl des richtigen Objektivs sowie Angaben zur Elektrotechnik.

Der Beitrag über Kinorecht (S. 175-190) dokumentiert im Wortlaut zentrale Vereinbarungen zwischen einzelnen Interessengruppen der Filmbranche. Diese sonst nur schwer auffindbaren Abmachungen sind besonders für die Erforschung der sozialen Beziehungen in der Filmindustrie aufschlussreich. Abgedruckt sind die allgemeinen Bezugsbedingungen für Filme, die Lohntarife für die Berliner Filmvorführer sowie die Hausordnung und die Leitsätze der Filmbörse, d.h. des Treffpunkts der Filmkomparsen.

Unter "Allgemeines" (S. 193-208) offeriert der "Kino-Kalender" eine umfangreiche Chronik des Filmjahres 1918 mit einem Schwerpunkt auf der Filmwirtschaft. Das Jahr habe "die Grundlagen für die deutsche Kinematographie als nationale Industrie geschaffen" (S. 194). Damit sind vor allem die Gründung der Ufa und der Rheinischen Lichtbild AG gemeint. Im Mai 1918 wurde auch der Bilderbühnenbund deutscher Städte gegründet, über den es kritisch heißt: "Ein Vortrag im Abgeordnetenhaus vermag über das Programm des Bilderbühnenbundes so wenig Klarheit zu verschaffen wie eine Aufklärungsschrift des Stettiner Bibliothekars Dr. Ackerknecht" (S. 200). Die Chronik erinnert auch an einen Filmbrand beim Berliner Bioscop-Film-Verleih, der am 21. Juni 1918 elf Todesopfer forderte. Wichtig ist auch eine ausführliche Statistik über die Filmproduktion des Jahres 1917, die Anzahl der Kinos und eine Übersicht über die entrichteten Lustbarkeitssteuern. Es folgen Angaben zu den aktuellen Posttarifen sowie ein umfangreiches, nach Städten gegliedertes Inserenten- und Bezugsquellen-Verzeichnis (S. 229-276), das schwerpunktmäßig Filmfirmen und -verleiher listet.

Jeanpaul Goergen (Juli 2019)

Kino-Kalender 1919 der Lichtbild-Bühne L.B.B., Berlin: Verlag der "Lichtbild-Bühne", 8. Jg. 1919, 330 Seiten

dnb: http://d-nb.info/36730645X