Die geheimnisvolle Streichholzdose (1910) von Guido Seeber – Ein brillanter Trickfilm

In Erinnerung an Klaus Kreimeier (1938-2024)

Im März 1910 kam mit "Die geheimnisvolle Streichholzdose!" ein Film in die Kinos, den wir heute als einen der frühesten erhaltenen deutschen Animationsfilme ansehen. Produzentin war die Deutsche Bioscop-Gesellschaft mbH in Berlin. Wie bei Kurzfilmen des frühen Kinos üblich, nennen weder der Filmvorspann noch die Werbung den Autor des Films. Verantwortlich war aber kein geringerer als Guido Seeber (1879-1940), einer der wichtigsten deutschen Kameramänner und renommierter Trickspezialist, der tatsächlich aber nur wenige ausgesprochene Animationsfilme realisierte.

|

| Quelle: Bundesarchiv, Filmsignatur 4346 |

| Screenshot aus "Die geheimnisvolle Streichholzdose" von Guido Seeber |

Im Februar als "brill[anter] Trickfilm, mit noch nie gesehenen Effekten" (Der Kinematograph, Nr. 165, 23.2.1910) angekündigt, bewarb die Bioscop "Die geheimnisvolle Streichholzdose" kurz darauf in zwei großformatigen Anzeigen mit einer ungewöhnlich detaillierten Inhaltsangabe:

"Ein Streichholzverkäufer findet eine von einem Passanten verlorene goldene Streichholzdose, die er vergnügt in seinen Kasten tut. Er hat wohl der Schnapsflasche zu reichlich zugesprochen, jedenfalls schläft er ein, und nun beginnt ein wundersames Treiben. Die Streichholzdose öffnet sich selbsttätig, und es fügen sich die Streichhölzer in außerordentlich abwechslungsreicher Art zu verschiedenen, meist komischen Figuren zusammen. Man sieht unter vielen anderen: Napoleon nach der Schlacht von Jena und nach Waterloo, der Charakterkopf des alten Fritz, zwei Soldaten unter dem Kommando eines Feldwebels beim Exerzieren etc. Zum Schluss baut sich aus den Streichhölzern eine richtige Windmühle zusammen, es entsteht Feuer und nach und nach flammt die ganze Mühle auf, um schließlich in Trümmern zusammenzustürzen." (Der Kinematograph, Nr. 166, 2.3.1910; Nr. 167, 9.3.1910)

"Die geheimnisvolle Streichholzdose" hatte für die zu Beginn des Jahrhunderts noch üblichen Nummernprogramme aus zahlreichen Kurzfilmen eine typische Länge von 98 Metern. Bei 16 Bildern pro Sekunde vorgeführt, ergibt dies eine Laufzeit von 5 Minuten und 22 Sekunden; die tatsächlichen Vorführgeschwindigkeiten waren damals allerdings meist deutlich höher. Der Film wurde in schwarz-weiß angeboten; eine Virage kostete zusätzlich 2,50 Mark. Gerhard Lamprecht (1969) hat den 28. Februar 1910 als Zensurdatum recherchiert. Als Erscheinungstag nennen die Anzeigen den 19. März 1910.

Trickfilm. Die Inserate zu "Die geheimnisvolle Streichholzdose" in der Fachzeitschrift "Der Kinematograph" versprachen in Fettschrift "keine ruckweisen, störenden Bewegungen, sondern abgerundete, glatte Darstellung mit außergewöhnlich hübschen und oft komischen Effekten." Damit grenzte sich die Deutsche Bioscop von ähnlichen, nicht so gelungenen Trickfilmen ab. Die Recherche nach diesen früheren Animationsfilmen wird dadurch erschwert, dass die Bezeichnung "Trickfilm" für alle Filme benutzt wurde, in denen es auf die eine oder andere Art trickhaft zuging und Sachen passierten, die die normale Wahrnehmung überstiegen; für Realfilme mit "unerklärlichen" und "zauberhaften" Vorgängen. Darauf verweisen auch weitere, von den Kinos für diese Art von Filmen benutzte Angaben wie Trickbild, Verwandlungsfilm und -bild, Phantasiebild und -stück, Zauberfilm und -stück. All diese Begriffe bezeichneten sowohl die fotografischen "Film-Tricks" wie Doppelbelichtungen, Spiegeltricks, Visionen und Verzerrungen, als auch jene Bild für Bild aufgenommenen Filme, für die sich heute weitgehend die Bezeichnung "Animationsfilm" eingebürgert hat.

Lange Jahre bezeichnete "Trickfilm" somit sämtliche Trickverfahren, wie sie etwa 1910 F. Paul Liesegang beschrieb, offenbar auch in Kenntnis von Seebers Zündhölzer-Film: Ein Mann kriecht die Wände hoch, eine Bettlerin mutiert plötzlich zu einer Fee, und einem Unfallopfer werden die abgetrennten Beine wieder angenäht. So trickzauberte das frühe Kino die "unglaublichsten Sachen" auf die Leinwand: "Leblose Gegenstände führen einen Tanz auf; Streichhölzer spazieren aus der Dose, die sich selbst öffnet, und bauen sich zu Figuren auf; Werkzeuge leisten Arbeit, eine Säge zerschneidet ein Brett ohne Zutun." (S. 42)

Die Bezeichnung "Trickfilm" taucht um 1907 im deutschen Sprachraum auf, "Animationsfilm" Ende der 1960er Jahre. Eine Auswertung der Kinoinserate in deutschen Zeitungen nach "Trickfilm" und den verwandten Begriffen für das Jahr 1909 erbrachte rund 160 Titel. Damit waren sie ein eher seltenes Genre; in den Inseraten der Kinobetreiber wurden sie fast immer als humorvoll bzw. komisch vorgestellt.

Der "Trickfilm" ist ein Kino des Staunens und der Verblüffung, der Überraschung und der Verwunderung und komischer Effekte. Dieses Kino steht der Zauberei näher als den "lebenden Photographien", seien diese nun fiktional oder nichtfiktional, und appelliert mit seinen magischen Elementen an Urerlebnisse des Mysteriösen und Rätselhaften.

Wie viele dieser frühen als "Trickfilm" inserierten Filme animiert waren, ist heute kaum noch zu ermitteln. International sind nur wenige frühe Animationsfilme bekannt; sie fanden damals auch ihren Weg in die deutschen Kinos. So lief etwa im Oktober 1908 im "Belle-Alliance-Theater" in Hamburg ein Trickbild mit dem Titel "Die verhexten Streichhölzer". Dabei dürfte es sich um den heute verschollenen Film "Les Allumettes animées" von Emile Cohl gehandelt haben, den er 1908 in Paris für Gaumont realisierte. Die trickanimierten Zündhölzer sind in eine Realaufnahme eingebettet: Ein Pfeifenraucher kämpft mit seinen Streichhölzern, die sich nicht entzünden lassen. Er kauft sich daraufhin eine neue Schachtel, die aber jedes Mal explodiert. Zu Hause angekommen, legt er die Dose auf einen Tisch und flüchtet aus der Wohnung. Nun verlassen die Streichhölzer ihre Schachtel und formen selbsttätig den Buchstaben "H", wie eine Beschreibung aus dem Jahr 1909 überliefert hat: "Little by little an entire word is thus formed, or sometimes a geometrical figure." (Crafton 1990, Film Nr. 6) Es ist denkbar, dass Seeber diesen Film kannte und sich davon inspirieren ließ.

Allerdings waren Streichholzspiele um die Jahrhundertwende ein beliebter Zeitvertreib. Dabei ging es vor allem darum, aus einer vorgegebenen Anordnung durch Umlegen neue Formationen entstehen zu lassen, sei es als Rechenaufgabe, sei es zum Spaß. Um 1900 veröffentlichte G. Peters zahlreiche dieser "Streichholzkünste" zur "Unterhaltung und Erheiterung geselliger Kreise". 250 dieser Aufgaben finden sich auch in dem 1910 in Ravensburg aufgelegten Bändchen "Streichholz-Spielereien. Kunststücke und Scherze nebst Auflösungen". Seeber verzichtete aber auf die schwer darstellbaren Rechenaufgaben und wählte stattdessen lustig-unterhaltsame Motive, die zudem mit den Umrisslinien von Napoleon und Friedrich dem Großen das Geschichtswissen des Publikums aufriefen.

Aufführungen und Kopienlage. Am 16. April 1910 lief "Die geheimnisvolle Streichholzdose" als Schlussbild eines siebenteiligen Programms im "Sonnen-Kinema" in Bonn. Laut Inserat im "General-Anzeiger für Bonn und Umgebung" (Nr. 7194, 16.4.1910) ertönte dazu die schnelle Polka "Geisterfunken" (opus 182, L'Esprit français) des elsässischen Komponisten Émile Waldteufel.

"Die geheimnisvolle Streichholzdose" ist noch unter drei weiteren Titeln bekannt. Im Oktober 1914 bot die Deutsche Bioscop ihren mittlerweile "berühmten Trickfilm" nicht nur in neuen Kopien, sondern auch unter dem neuen Namen "Die verhexte Streichholzdose" an. (Der Kinematograph, Nr. 406, 7.10.1914). Bei der Vorlage zur Reichsfilmzensur am 26. August 1921 hieß er schließlich "Die geheimnisvolle Dose". Neuer Verleiher war nun die Deutsche Film-Industrie, Robert Glombeck in Berlin. Auf 95 Meter leicht gekürzt lief diese Kopie 5 Minuten und 13 Sekunden bei 16 Bildern pro Sekunde.

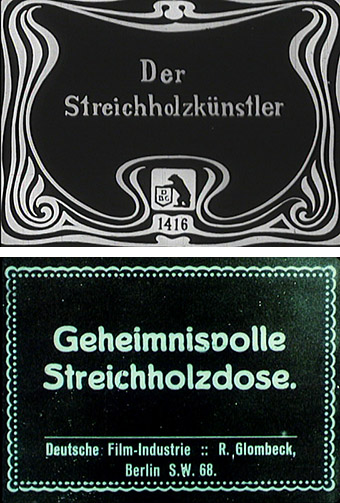

|

| Quelle: Bundesarchiv, Filmsignaturen 14372 und 4346 |

| Verschiedene Eingangstitel der Fassungen von 1910/14 (oben) und 1921 (unten) |

Überliefert sind zwei Fassungen mit unterschiedlichem Vorspann und leicht abweichender Montage; sie sind den Ausgaben von 1910/1914 bzw. 1921 zuzuordnen. Die in schwarz-weiß erhaltene Bioscop-Fassung 1910/14 zeigt in dem mit jugendstilartigen Ranken verzierten Titel ein kleines Logo der Deutschen Bioscop: Ein Bär stützt sich auf ein Wappen mit den Buchstaben DBG. Der Film heißt nun "Der Streichholzkünstler". Der Titel enthält die Produktionsnummer 1416, im Schlussbild erscheint, nun groß, nochmals das Logo der Deutschen Bioscop-Gesellschaft.

Die zweite, grün viragierte Fassung nennt im Vorspann den Verleiher Robert Glombeck, ist somit auf 1921 zu datieren. In den erhaltenen Kopien heißt der Film nun aber "Geheimnisvolle Streichholzdose"; ein Ende-Titel fehlt. Beide Fassungen liegen im Bundesarchiv als digitalisierte Benutzerkopien vor; sie sind allerdings noch nicht restauriert. Im Bundesarchiv hat sich außerdem noch das Fragment einer viragierten Nitro-Kopie erhalten. Was es mit diesem rund 44 Meter kurzen Ausschnitt auf sich hat und wie er sich zu den beiden beschriebenen Fassungen verhält, konnte nicht ermittelt werden.

Der Film. Die Bioscop-Fassung von 1910/14 beginnt mit einer Realaufnahme in einem Park. Ein beinamputierter Mann schiebt sich in einem Wägelchen vorwärts, indem er mit seinen Armen zwei Gewichte nach vorne hievt. Vor sich trägt er einen großen Bauchladen. Der Mann verdient sich offenbar seinen Lebensunterhalt als Straßenhändler, ein damals in Großstädten häufig anzutreffendes Bild. Er bleibt stehen und klappt den Deckel seines Bauchladens auf. Da aber niemand kommt, greift er erstmal zu einer Bierflasche und gönnt sich einen kräftigen Schluck. Arm und aufgrund seiner Behinderung bemitleidenswert, wird er nun als Alkoholiker negativ konnotiert. In der nächsten Einstellung kauft ihm ein gutgekleideter Mann eine Kleinigkeit ab. Er zündet sich eine Zigarette an, verliert aber beim Weggehen seine Streichholzdose. Der Behinderte hebt sie auf, freut sich über den Fund und legt sie in seinen Bauchladen. Dann nickt er über dem geöffneten Bauchladen ein. Unvermittelt setzt nun die Animation mit den Streichhölzern ein, die aus einer geöffneten Strichholzschachtel entfliehen und schon mitten dabei sind, das erste Motiv zu legen.

In der Glombeck-Fassung von 1921 geht die Sequenz mit dem Straßenhändler weiter. Nun stehen einige Spaziergänger um den Krüppel herum und diskutieren rege die Zeichnung eines halb fertig gelegten Gesichts – es sind die Umrisse Napoleons – auf der Innenseite des Deckels. Hier hört der Realfilm auf, und vor dunklem Hintergrund purzelt eine Streichholzschachtel ins Bild und leitet damit den Animationsteil ein. Sie öffnet sich, die Streichhölzer werden lebendig und beginnen nach und nach mit dem Bau des ersten Bildes. Die Animation in der Glombeck-Fassung ist also an dieser Stelle länger als in der überlieferten Kopie von 1910/14.

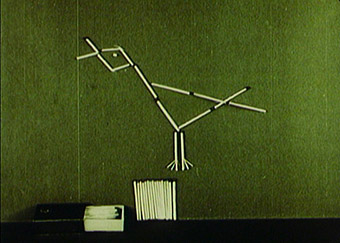

Zurück zur Bioscop-Fassung von 1910/14: Im Folgenden formieren sich die Streichhölzer u.a. zu einem Stern, einem Pult, zwei Sektgläsern, einem Haus, einem Schlüssel, einer Flagge und einem Vogelhäuschen. Dann werden die Figuren selbst aktiv: Eine Waage schaukelt, ein Hund bellt, ein Pfeil durchstößt ein Herz. Nach fast jedem Bild gehen die Hölzer in eine Ruhestellung am unteren Bildrand zurück. Auf ein Gesicht folgen die römischen Zahlen eins bis zehn. Ein Vogel zwitschert, und zwei Soldaten oder Turner bewegen nach den Taktschlägen eines dritten Streichholzmännchens, bis sich die Gruppe immer schneller bewegt und auseinanderfliegt.

|

| Quelle: Bundesarchiv, Filmsignatur 4346 |

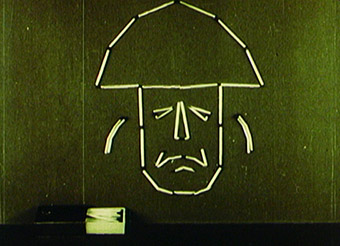

| Der traurige Napoleon |

Nun setzt sich das Gesicht Napoleon Bonapartes aus den Streichhölzern zusammen. Seine freundlich nach oben gezogenen Mundwinkeln senken sich aber rasch nach unten, und die Figur zerfällt. Zwischen beiden Stimmungslagen steht hier als Zwischenschnitt die oben beschriebene Szene aus der Glombeck-Fassung mit dem schlafenden Straßenhändler und dem fast fertig gelegten Gesicht des französischen Kaisers. Die um ihn herumstehenden Zuschauer scheinen nun dieses Bild zu kommentieren, worauf es erst den traurigen Ausdruck annimmt.

Die Glombeck-Fassung entfernte 1921 diesen Zwischenschnitt und hing sie an die Realfilmaufnahmen zu Beginn des Films an. Zehn Jahre später war man offenbar der Meinung, dass die Zuschauer nun den Film auch ohne diese Erinnerung an die Ursache des wunderlichen Treibens der Streichhölzer verstehen. So erscheint nun die Animationssequenz als ein geschlossenes Ganzes.

Nachdem das Bild Napoleons zerfallen ist, formieren sich die Streichhölzer zu der markanten Silhouette von Friedrich dem Großen. Auch die Streichholzschachtel selbst wird nochmals aktiv, rotiert mehrfach und spuckt aufs Neue ihre Hölzchen aus, die nach und nach eine dreidimensionale Windmühle aufrichten, an der sich zuletzt sogar ein Windrad dreht. Als Schlussapotheose fängt die Mühle Feuer und stürzt brennend in sich zusammen.

Für "Die geheimnisvolle Streichholzdose" dürfte Seeber nicht nur den ersten Tricktisch der deutschen Filmgeschichte konstruiert haben, sondern er schrieb auch ein frühes Storyboard. Zwei im Seeber-Nachlass in der Deutschen Kinemathek bewahrten Zeichenhefte skizzieren einzelne Phasen des Films, jeweils mit der Anzahl der für eine Figur benötigten Streichhölzer.

|

| Quelle: Stiftung Deutsche Kinemathek, Guido-Seeber-Nachlass, Personenarchiv |

| Szenario von Guido Seeber für "Die geheimnisvolle Streichholzdose" |

Ein Heft ist mit "Streichholz-Spiele. Idee – Regie – Aufnahme von Guido Seeber" betitelt und enthält zudem die unklare Angabe "im NORMATON-Verfahren". War der Film vielleicht als Tonbild mit Musikbegleitung konzipiert? Diese frühen Tonfilme waren zwischen 1907 und 1909 äußerst populär.

Reaktionen. Nur eine zeitgenössische Besprechung ist nachweisbar. "Der Kinematograph" reagierte begeistert: "Trickfilms gehören einmal zum Programm des guten Kino-Theaters, denn sie umgeben den Kinematographen mit jenem Schleier des Geheimnisvollen, Unerklärlichen, dessen anziehender Wirkung sich so leicht niemand entziehen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass die Tricks gut sind und nicht ermüden. Beides trifft in hohem Maße auf den kleinen, aber außerordentlich gefälligen Film 'Die geheimnisvolle Streichholzdose' zu. [...] Die auf Kommando des Feldwebels in immer wilderem Tempo exerzierenden Streichholz-Soldaten [...] wirken so urdrollig, dass das Publikum gar nicht anders kann als sich köstlich zu amüsieren." (Der Kinematograph, Nr. 166, 2.3.1910, auch in Nr. 167, 9.3.1910)

Caroline Braun (2015, S. 60f) beschreibt in ihrer Dissertation über Armutsdarstellungen im frühen Film "Die geheimnisvolle Streichholzdose" als "attraktionsorientiert": Nicht nur das seltsame Gefährt des Krüppels werde als Attraktion vorgestellt, sondern auch das wunderbare Lebendigwerden der Streichhölzer, das den Zuschauern auf dem Bauchladen wie auf einer Kinoleinwand präsentiert werde.

"Die geheimnisvolle Streichholzdose" steht am Anfang des deutschen Animationsfilms, der sich in der Folgezeit jedoch nur zaghaft entwickelte und überwiegend im Werbefilm eine Heimat fand. Die in den 1920er Jahren entstandenen avantgardistischen Kurzfilme von Walter Ruttmann, Viking Eggeling und Hans Richter, die hinreißenden Scherenschnittfilme von Lotte Reiniger und die Animation und Musik brillant synchronisierenden Filme von Oskar Fischinger und seinem Bruder Hans Fischinger blieben Ausnahmen. Im Lehr- und Unterrichtsfilm glänzten technische Animationen. Die Geschichte des deutschen Animationsfilms ist vor allem die Geschichte einer Handvoll Künstler und Künstlerinnen und kleinen, wirtschaftlich kaum überlebensfähigen Studios, eine Geschichte von Individualisten und Träumern, von Unerschrockenen und Unverzagten, die unbeirrt an das Magische des Animationsfilms glauben, mit dem sie nie gesehene Welten erschaffen.

DVD

- Lichtspiele und Soziale Frage. Screening the Poor 1888-1914. Doppel-DVD. Edition filmmuseum, 2011 [Kopie: DFF = Glombeck 1921, s/w, mit Musikbegleitung]

- Von tanzenden Zigaretten und Elchen. Der deutsche Animationsfilm in Werbung und Musikvideo (= Geschichte des deutschen Animationsfilms; VI). DVD. Absolut MEDIEN 2011 [Kopie: DFF = Glombeck 1921, s/w, stumm]

Archive

- Bundesarchiv: R 9346-I/1955 (Zulassungskarte "Die geheimnisvolle Dose")

- Deutsche Kinemathek: Nachlass Guido Seeber

Literatur

- G. Peters: Streichholzkünste. Zur Unterhaltung und Erheiterung geselliger Kreise. Mühlheim an der Ruhr o.J. [um 1905]

- Alois Czepa (Hg.): Streichholz-Spielereien. Kunststücke und Scherze nebst Auflösungen. Ravensburg, o.J. [um 1910]

- F. Paul Liesegang: Das lebende Lichtbild. Entwicklung, Wesen und Bedeutung des Kinematographen. Leipzig 1910

- Gerhard Lamprecht: Deutsche Stummfilme 1903-1912. Berlin 1969

- Stiftung Deutsche Kinemathek (Hg.): Das wandernde Bild. Der Filmpionier Guido Seeber. Berlin 1979

- Donald Crafton: Emile Cohl, caricature, and film. Princeton 1990

- Herbert Birett: Das Filmangebot in Deutschland 1895-1911. München 1991

- Annika Schoemann: Der deutsche Animationsfilm. Sankt Augustin 2003

- Caroline Braun (geb. Henkes): Armutsdarstellungen im frühen Film (1907-1913) und ihr Anteil an der Etablierung des Kinos in Deutschland.

- Dissertation zur Erlangung des Grades eines Dr. phil. vorgelegt im Fachbereich II, Medienwissenschaft, Universität Trier, 2015

- https://de.wikipedia.org/wiki/Émile_Waldteufel (4.11.2024)

- Filmographie Gaumont 1896-1929. "Les Allumettes animées" (1908): https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=354594 (4.11.2024)

- Deutsches Zeitungsportal https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper (11.2024)

Jeanpaul Goergen, November 2024