Filmpionier Ludwig Neumayer und die Sammlung Neumayer im Deutschen Filminstitut

Filmpionier Ludwig Neumayer

Ludwig Neumayer (1863-1920) war ein namhafter Bierbrauer und zugleich früher Kinobesitzer, sowie Filmproduzent aus Straubing in Niederbayern. Im Fotoatelier seines Onkels Franz Neumayer war er schon früh mit Handwerk und Kunst der Fotografie in Berührung gekommen und schon früh galt sein Interesse und Engagement der Elektrifizierung und Automatisierung, den technologischen Neuentwicklungen seiner Zeit - in der Braukunst und der Medientechnik.

So bot der Braumeister den Gästen seiner Straubinger Schankstätten nicht nur hochqualitative selbstgebraute Biere, sondern auch eine beeindruckende Reihe kultureller Veranstaltungen: Lichtbild-Vorträge, Live-Konzerte sowie Konzert-Darbietungen seines großen pneumatischen Welte Orchestrions, 1891 bei seiner Installation in Neumayers Konzerthalle am Theresienplatz 31 angeblich das größte in Europa. Ab 1899, nach Erwerb seines ersten Filmprojektors von Siegmund Lubin aus den Vereinigten Staaten, präsentierte Ludwig Neumayer regelmäßig auch kinematographische Vorführungen, musikalisch begleitet durch das Orchestrion. Bald fanden Filmvorführungen in einer weiteren Spielstätte, Neumayers Schankstätte Jägerhalle an der Regensburgerstraße 3, statt. 1910 eröffnete er dann das Lichtspieltheater in der Steinergasse 5, für das er sein Gasthaus Gambrinus aufwendig umbauen ließ, und das ab 1911 nachweislich für die Vorführung von Tonbildern ausgerüstet war.

Von 1907 bis 1911 betrieb Neumayer seine eigene Filmproduktionsfirma mit Kopierwerk namens Bavaria Film – Erste Bayrische Filmfabrik und beschäftigte ab 1909 Anton Plankl als Kameramann. Neumayers Produktionen wurden auf dem deutschen Filmmarkt und auch international vertrieben, dort scheinbar aber in relativ geringem Umfang. Die Aufführungsdaten und Inhalte der Neumayer'schen Tonbildprogramme sind derzeit noch weitestgehend unerforscht.

Sammlung Neumayer im Deutschen Filminstitut

|

| Quelle: DIF, Foto: Thomas Worschech |

| Blick in das Filmarchiv des Deutschen Filminstituts |

Die Überlieferungslage der ab 1903 bis zum ersten Weltkrieg in Deutschland produzierten Tonbilder ist prekär. Auch die Geschichtsschreibung und Filmographierung dieser kurzen, sehr frühen Tonfilme ist nur in groben Grundzügen geleistet. Nach Schätzungen des Filmpioniers Oskar Messter wurden in Deutschland in der genannten Zeit rund 1.500 Tonbilder hergestellt. Es wird davon ausgegangen, dass heute nur noch maximal 5% der ursprünglichen deutschen Tonbildproduktion erhalten sind. Eine Ursache für die horrende Verlustquote ist die filmgeschichtlich geringe Wertschätzung von Tonbildern, die die Archivwürdigkeit von Tonbildfilmrollen und zugehörigen Schellacktonspuren grundsätzlich in Frage stellte: sie galten als primitiv, ästhetisch und inhaltlich minderwertig und tontechnisch als gescheitert.

Die größte heute noch erhaltene zusammenhängende Tonbild-Sammlung wird seit 1970 vom Deutschen Filminstitut bewahrt, das die Filmrollen von Ludwig Neumayers Schwiegertochter, Aloisa Neumayer, erworben hat. Die Sammlung Neumayer beinhaltet 33 Tonbilder aus der Hochphase der deutschen Tonbild-Produktion zwischen 1907 und 1909, jedoch nur die Filmmaterialien – originale Nitro-Kopien – nicht aber die zugehörigen Schellackplatten, üblicherweise als Filmbegleitplatten bezeichnet.

Lange Jahre blieb die Neumayer-Sammlung weitgehend unerforscht. Ab 2013, im Zuge ihrer sukzessiven Restaurierung und Digitalisierung im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des Bundes, wurden nicht nur die zu den Filmen gehörenden Tonaufzeichnungen umfänglich recherchiert sondern auch Überlieferungssituation, Quellenlage, Vermarktungs- und Technikgeschichte der Tonbilder, sowie deren Produzenten und überlieferten Einzelwerke.

Nach aktuellem Kenntnisstand stammen 25 der 33 Tonbilder aus der Sammlung Neumayer sicher oder mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Produktion von Jules Greenbaums Deutsche Bioscope Gesellschaft, sechs Tonbilder wurden von Alfred Duskes Fabrik für Kinematographen und Filme und zwei von der Deutschen Mutoskop und Biograph produziert. Keines der im DIF archivierten Tonbilder stammt aus der Produktion von Oskar Messter, der als Erfinder der Tonbilder in Deutschland gilt, und auf den sich die Tonbild-Forschung und Geschichtsschreibung bislang konzentriert hat. Alle drei tatsächlich in der Sammlung vertretenen Produktionsfirmen gelten heute als wegweisende, machtvolle Akteure auf dem Filmmarkt der Kaiserzeit, wenngleich auch die Forschung zu diesen Firmen noch am Anfang steht.

Neben den Tonbildern der Sammlung Neumayer sind in der Filmarchivsammlung des Deutschen Filminstituts noch fünf weitere Tonbilder anderer Provenienz bewahrt, identifiziert und digital zugänglich gemacht worden.

Rekonstruktion und Digitalisierung der Tonbilder

2013 und 2014 erhielt das Deutsche Filminstitut Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien um die Tonbilder der Sammlung Neumayer zu digitalisieren und einer breiteren Öffentlichkeit sowie der Forschung zugänglich machen zu können. Im Folgenden sollen die durchgeführten Arbeiten skizziert werden, die eine – teilweise diffizile – Rekonstruktion der Tonbilder aus der Sammlung Neumayer ermöglicht haben.

|

| Quelle: DIF, Foto: Anke Mebold |

| Originale Filmbegleitplatte zu "Das süsse Mädel" (1908) |

Da die im Deutschen Filminstitut bewahrte Sammlung Neumayer ausschließlich Filmmaterial und keine Schellackplatten umfasste, war die Recherche und Forschung nach den Filmbegleitplatten eine zentrale Aufgabe des Projekts. In mehreren Fällen mussten zunächst die im Filmbild dargestellten Musikstücke sowie die Produktionsfirma des Tonbilds identifiziert werden. Nicht in allen Fällen gab das vorliegende Filmmaterial Hinweis auf seinen Inhalt oder Produzenten, etwa weil Anfangs- und Haupttitel fehlten oder weil – wie sonst oft üblich – keine Firmensignets in den Kulissen angebracht waren. Da wo ursprüngliche Start- und Endbänder erhalten waren, ließen sich häufig handschriftliche, teilweise kryptisch verkürzte Bezeichnungen des abgebildeten Musikstücks finden. In drei Fällen war auf den Startbändern sogar die Katalognummer der zugehörigen Aufnahme vermerkt.

Da besonders erfolgreiche Musikaufnahmen von den Plattenfirmen häufig in mehreren Auflagen auf den Markt gebracht wurden, konnte das Filminstitut nicht nur auf die in geringer Anzahl erhaltenen Originalpressungen zurückgreifen sondern – was die Arbeit erleichterte – auch auf die oft leichter erhältlichen und überlieferten kommerziellen Schellackeditionen derselben Aufnahme. In einzelnen, besonders glücklichen Fällen konnten sogar die auf dem Etikett als Filmbegleitplatten ausgewiesenen, originalen Filmtonträger ausfindig gemacht werden.

In enger Kooperation mit Schallarchiven, Experten für historische Musikaufzeichnungen und privaten Schellacksammlern konnte für 17 Tonbilder der originale Filmton ermittelt werden. In zwei weiteren Fällen bleibt unklar, ob die gefundene, gut zum Musikstück passende Schellackplatte tatsächlich die richtige ist. Bei 11 Filmen, für die keine passgenaue Tonaufzeichnung ermittelt werden konnte, wurde dem Filmbild die am besten passende Schellackplatte unter den verfügbaren zeitgenössischen Aufnahmen des Musikstücks zugeordnet. Diese Ersatztöne dienen lediglich dazu, das ursprüngliche Zusammenspiel von Bild und Ton zu simulieren. Sie besitzen nur so lange Gültigkeit, bis eine passende Aufnahme gefunden werden kann. Drei Tonbilder mussten stumm bleiben, da sich auch nach ausführlicher Recherche keine Einspielungen der dargestellten Musikstücke finden ließen.

Die im Rahmen des Projekts recherchierten und mit dem Filmbild digital verbundenen Tonaufnahmen stammen mehrheitlich aus dem Bestand des Deutschen Musikarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.

|

| Quelle: DIF, Foto: Anke Mebold |

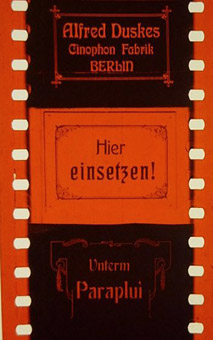

| Anfangstitel mit Firmennamen und Startzeichen von "Unterm Paraplui (Nr. 87)" (1907) |

Nach der Ermittlung der passenden Filmbegleitplatten, bzw. der Ersatztöne, bestand eine wesentliche weitere Herausforderung in der Zusammenbringung von Bild und Ton, die vor allem dadurch erschwert wurde, dass die Aufnahmegeschwindigkeit für Schallaufnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht auf 78 Umdrehungen pro Minute standardisiert war. Es bedurfte daher der Einbeziehung von Tonrestauratoren, die die angemessene Abspielgeschwindigkeit der jeweiligen Aufnahme ermittelten. Die Abspielgeschwindigkeit der Tonaufnahme bestimmte im Folgenden die Abspielgeschwindigkeit des Filmbildes und somit auch die Dauer des Films. Wo passgenauer Filmton zur Verfügung stand, konnten komplett erhaltene Tonbildrollen problemlos in digitaler Form an ihren Filmton angelegt werden. Wo, weil die originale Aufnahme nicht auffindbar war, mit Ersatztönen gearbeitet werden musste, entschied sich das Team am Deutschen Filminstitut während der digitalen Rekonstruktion 2013, Unterscheide zwischen Bild und Ton zu kompensieren, in dem die Laufgeschwindigkeit der Filmbilder angepasst an die Tonspur innerhalb des Films variiert wurde. Diese Eingreifen, die Beschleunigung und Verlangsamung des Filmbilds, wird vereinzelt auch augenfällig, so z.B. in "Unterm Paraplui" (1907). Diese Vorgehensweise entsprach im Grundsatz auch der damaligen Vorführpraxis von Tonbildern, als die Synchronität zwischen Bild und Ton von den Vorführern gewahrt wurde, indem die Laufgeschwindigkeit der Filmbilder während der Projektion immer wieder justiert wurden.

2014 änderte das Deutsche Filminstitut jedoch die Vorgehensweise und ließ Filmbild und Ersatzton bei steter Geschwindigkeit ablaufen. Das so möglicherweise entstehende Missverhältnis zwischen Bild und Ton wird bei dieser Herangehensweise offenbar. Aus restauratorischer Sicht ergibt sich jedoch ein wichtiger Vorteil: Das Bild wird angemessen und originalgetreu wiedergegeben und seine Authentizität nicht durch Geschwindigkeitsmanipulation beeinträchtigt.

Für alle Tonbilder wurden im Rahmen der Digitalisierung neue Anfangstitel erstellt. Neben Namen des Filmwerkes und des Musikstücks wurden das Etikett der zugrunde gelegten Schellackplatte sowie technische Angaben zu den als Ausgangsmaterial verwendeten Archivalien und deren Provenienz angegeben. Die Passgenauigkeit des Tons zum Filmbild wird deklariert: Ton passt (=), unklar ob Ton tatsächlich passend (≈), unpassender Ton (≠).