Der Griff nach dem Atom

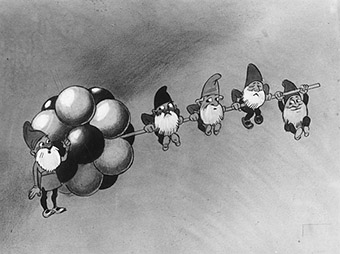

"Der Griff nach dem Atom" (BRD 1949) von Erich Menzel – Heinzelmännchen spalten ein Atom

|

| Quelle: DFF |

| "Der Griff nach dem Atom": Erich Ponto, Edith Herdeegen |

1949 stellte Erich Menzel in seinem Institut für wissenschaftliche Filme in Erlangen den populärwissenschaftlichen, für das Beiprogramm der Kinos bestimmten Kurzfilm "Der Griff nach dem Atom" her. Der Film wollte – so der Sprecher – eine Welt aufzeigen, in die kein Mikroskop einzudringen vermag und die noch nie ein Auge gesehen habe: Die Wunderwelt des Atoms. Das gelingt dem Film vor allem mit Hilfe von allgemeinverständlichen und anschaulichen Animationen. Die Entwürfe für den Zeichentrick stammen von Hans Schütz, dem Leiter des Zeichenfilmateliers des Instituts; die Arbeiten nehmen anderthalb Jahre in Anspruch (Kamera: Hermann Bluemel). Seit den 1920er Jahren veranschaulichten Animationen, zumeist im Zeichentrick ausgeführt, in vielen Dokumentar- und Lehrfilmen realfilmisch nicht oder nur schwer darstellbare Vorgänge. In Deutschland hatte sich in diesem Bereich eine hervorragende animationskünstlerische Expertise etabliert, die auch in den 1950er Jahren noch vorhanden war und vielfach eingesetzt wurde.

"Der Griff nach dem Atom" war der erste deutsche Film zum Thema und auch der erste, der zu diesem Thema in den Nachkriegsjahren in die westdeutschen Kinos gelangte. 1948 hatte die US-Militärregierung von Bayern Erich Menzel 25.000 Meter Rohfilm zur Verfügung gestellt. (Rasch 2003, S. 29f) Aufgrund einer Vereinbarung der Militärregierung in Stuttgart musste zu jedem Bavaria-Film auch ein Dokumentarfilm laufen – somit war der Absatz der Kurzdokumentarfilme und damit eine gewisse finanzielle Absicherung des Produzenten gewährleistet.

Atom-Berichte gab es aber bereits vorher. Die englisch-amerikanische Wochenschau "Welt im Film" hatte in ihrer Ausgabe 25/1945 nicht nur den Atompilz über Nagasaki (9. August 1945), sondern auch die "ungeheuerliche Ausdehnung" der Zerstörungen gezeigt. Die Ausgabe 62 des Folgejahres stellte den Abwurf der Atombombe über dem Bikini-Atoll am 30. Juni 1946 bereits als "wissenschaftliches Experiment" dar. Ob Krieg oder Wissenschaft – Fotos und Filmaufnahmen des Atompilzes avancierten in der Folgezeit zum ikonischen Bild für die Schrecken eines neuen, mit Atomwaffen geführten Weltkrieges und förderten eine weitverbreitete "Nuklearangst". Es dauerte bis 1954, ehe mit dem ersten Atomkraftwerk in der Sowjetunion die friedliche Nutzung der Atomkraft einsetzte.

Als Vorlage für ihren Film diente dem Team um Erich Menzel das 1947 in München erschienene populärwissenschaftliche Sachbuch "Der Griff nach dem Atom. Es knistert im Gefüge der Welt" von Otto Willi Gail. Einigen Angaben zufolge soll Gail auch das Drehbuch zu "Der Griff nach dem Atom" verfasst haben.

|

| Quelle: DFF |

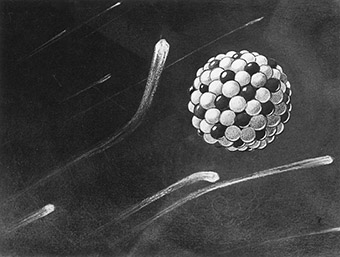

| Trickzeichnung aus "Der Griff nach dem Atom" |

Der Film.

Im Rahmen einer Spielhandlung führt ein älterer und vertrauenswürdig aussehender Physiker (Erich Ponto) eine als Stichwortgeberin auftretende Frau (Edith Heerdegen) in die Welt der Atome ein. Der knapp 20-minütige Film beginnt mit einem abstrakten Kreisgebilde, in dem helle Partikel herumschwirren. Eine schwarze Hand wie aus einem Thriller greift in das Gebilde hinein und löst eine Atomexplosion aus: Der Atompilz steigt auf. Diesem Katastrophenszenario setzen reißerische Schlagzeilen positive Aspekte der Atomenergie entgegen: "Millionenfach stärker als Dynamit! Spart Kohlen! Hilft heilen!"

Vor dunklem Hintergrund steigen durchsichtige Kugeln als 'optical art' auf, Licht bricht sich in ihnen – es sind Luftblasen in Nahaufnahme. Der Physiker benutzt sie, um der neugierigen Frau die Geheimnisse des Atoms zu erklären. Im einem Vorführsaal zeigt er ihr einen Trickfilm. In einem Wassertropfen schwimmen blitzende Teilchen zwischen watteartigen Formationen – es sind Pantoffeltierchen und andere kleinste Lebewesen. In graphischer Darstellung drehen sich lustig die drei Atome eines Wassermoleküls. Im Innern eines der Atome schwirren helle Partikelchen: die Elektronen.

|

| Quelle: DFF |

| Trickzeichnung aus "Der Griff nach dem Atom" |

Um die Größe eines Atomkerns und die Leere der Atomräume zu visualisieren, müsste der Kölner Dom billionenfach vergrößert werden – das entspräche der Entfernung zwischen Erde und Saturn, dargestellt durch eine gezeichnete Frauenfigur, die mit den Füßen auf der Erde und mit dem Kopf an den Saturn stößt, der sich darüber recht belustig zeigt. "Atomare Heinzelmännchen" setzen einen Hebel an und wuchten ein Neutron aus dem Atomkern heraus. Es sei aber auch möglich, durch Beschuss ein Proton herauszulösen und einen neuen Stoff herzustellen. Der Film veranschaulicht diesen Prozess mit Kugeln aus einer mittelalterlichen Kanone. Auch der Urankern mit seinen 235 Teilchen lasse sich durch Beschuss mit Neutronen spalten – der Trickfilm visualisiert die einsetzenden Kettenreaktionen in dem angereicherten Uran als Gewimmel vieler kleiner Punkte, die mit Blitzen und Explosionen aufeinander reagieren. Aber erst nach einer Anreicherung des Urans werde die Kernenergie nutzbar – das sei den Amerikanern in den letzten Kriegsjahren gelungen. Das Ergebnis war die Atombombe. Bei der Vorführung von dokumentarischen Aufnahmen der Explosion von Bikini von 1946 schlägt die Frau entsetzt die Hand vor die Augen: "Die Welt fürchtet sich vor der Macht des Atoms." Der Physiker aber bleibt nüchtern. Man spreche zu sehr von der Atombombe, führt er aus, und zu wenig vom Atomkraftwerk.

Im Labor erklärt der Professor anschließend das Prinzip eines Atomkraftwerks anhand einer technischen Trickzeichnung. Im Innern des Reaktors sieht man das Uran "arbeiten". Gezeichnete Strommaste in Überblendungen stehen für die Unmengen der so – ohne den Verbrauch von Kohle – gewonnenen elektrischen Energie. "Der Griff nach dem Atom" argumentiert vor allem mit diesem Versprechen auf eine unbegrenzt fließende Energiequelle, die ein neues Zeitalter des Wohlstands einläuten werde.

Die Leistungskraft der Atomenergie verdeutlicht der Trickfilm an verschiedenen Beispielen. Mit 150 Gramm reinen Urans 235 könne ein Ozeandampfer von Liverpool bis nach Rio de Janeiro fahren, die Lichtversorgung einer Metropole für eine Woche sichern oder gar einen Flug ins Weltall ermöglichen. "Großartig", so die Frau, sichtlich beeindruckt. Sie bleibt jedoch skeptisch: "Werden die Menschen dadurch glücklicher?" Der Wissenschaftler beruhigt, die Zuschauer direkt ansprechend: "Die Macht des Atoms könnte die Menschheit zu einer bisher ungeahnten Höhe der Zivilisation und Kultur führen. Der Missbrauch des Atoms aber würde Kontinente verwüsten und Völker vernichten. Die Entscheidung über Unheil oder Segen fällt nicht im Innern der Atome, sondern in den Herzen der Menschen".

|

| Quelle: DFF |

| Trickzeichnung aus "Der Griff nach dem Atom" |

Dieser Schlusssatz ist eine wörtliche Übernahme aus dem Buch "Der Griff nach dem Atom" von Otto Willi Gail. Auch die Inhaltsangabe der Illustrierten Film-Bühne (Nr. 490) schließt mit diesem nichtssagend-unverbindlichen Mahnruf. Wessen Herzen gemeint sind, lässt der Film offen; Gail forderte in seinem Buch ausdrücklich die Erziehung der Jugend zu einer "seelisch-moralischen Haltung" (S. 110), um den Missbrauch der Atomkraft auszuschließen. Diese Dichotomie zwischen einem drohenden Atomkrieg und der utopischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch die Nuklearenergie hatte Eugen Pfister 2015 als integralen Bestandteil der Atomberichte in den Wochenschauen der 1950er Jahren ausgemacht.

Typisch für den Kulturfilm jener Jahre ist auch die Rollenverteilung: Der sympathisch und vertrauensvoll blickende Physiker vertritt die männlich dominierte, rational argumentierende Wissenschaft, der die von der fachfremden und nur emotional reagierenden Frau geäußerten Bedenken wegwischt. Der Film inszeniert ihn als Prediger, der in leichter Untersicht wie von einer Kanzel auf die Kinozuschauer herabblickt und mit seinem unverbindlichen Appell an die "Herzen der Menschen" die Atomwissenschaftler von der Verantwortung für die Folgen ihrer Forschungen freispricht.

Reaktionen.

Die Filmblätter (Nr. 37, 1949) bewerteten den "Griff nach dem Atom" als "Silberstreifen am Horizont der deutschen Dokumentarfilmproduktion." Es sei "überzeugend gelungen, mit kargen, durch letzte Einfachheit ansprechende Bildfolgen" die Welt der Atome "leicht fachlich" darzustellen, schrieb der Münchener Merkur (Nr. 189, 6.12.1949). Das Blatt konstatiert aber auch das wirtschaftlich bedingte Fehlen ausreichender technischer und vor allem finanzieller Mittel. Der Film-Dienst (Nr. 47, 18.12.1949) lobte die "prächtigen Trickzeichnungen" und hoffte, die Menschen würden erkennen, "vor welch unmessbare Perspektiven und Bedrohungen uns unser dämonisches Jahrhundert gestellt hat."

"Der Griff nach dem Atom" war 1949 auf der X. Internationalen Filmkunstschau in Venedig in einer Reihe mit wissenschaftlichen Filmen physikalisch-mathematischer Art vertreten und erhielt eine Auszeichnung. 1952 empfahl Osker Foerster ihn für den Einsatz in der Schule ab dem 15. Lebensjahr; Inter-Nationes sowie der Bundesluftschutzverband hatten ihn im nichtgewerblichen Verleih. Synchronisiert lief er zudem erfolgreich in Brasilien und Chile und vermutlich auch im US-amerikanischen Fernsehen.

Literatur

Otto Willi Gail: Der Griff nach dem Atom. Es knistert im Gefüge der Welt. München: Hanns Reich Verlag 1947

Der Griff nach dem Atom. In: Der neue Film, Nr. 4, 21.2.1949, S. 2

Mgl.: Der Film im Dienste der Wissenschaft, In: Der neue Film, Nr. 4, 10.2.1949, S. 6

H.K.: Der Griff nach dem Atom. In: Der neue Film, Nr. 27, 30.9.1949, S. 9

Die FB-Berichter sahen... In: Filmblätter, Nr. 37, 11.11.1949, S. 6

Atomkunde für Jedermann. In: Filmblätter, Nr. 39, 25.11.1949, S. 10f

HHK.: Der Griff nach dem Atom. In: Münchener Merkur, Nr. 189, 6.12.1949

E.P.M.: Der Griff nach dem Atom. In: Film-Dienst, Nr. 47, 18.12.1949

Erni und Gero Priemel: Kulturfilmparade In: Filmpost Magazin, Nr. 12, 1949, S. 42-45, 61

Illustrierte Film-Bühne Nr. 490/1949

Der Mensch ist stärker. "Der Griff nach dem Atom". In: Der erfolgreiche Film, März/April 1950, S. 64-65

Oskar Foerster: Der Film in Erziehung und Unterricht. Kleine Praxis der Filmpädagogik. Berlin 1952

Menzel-Filme für USA. In: Film-Echo, Nr. 3, 17.1.1953, S. 67

Deutsche Filme im Ausland. In: Film-Echo, Nr. 4, 24.1.1953, S. 88

Manfred Rasch: "Film ab!" Zum Industriefilm des Ruhrgebiets zwischen 1948 und 1959. In: Manfred Rasch u.a. (Hg.): Industriefilm 1948-1959. Essen 2003, S. 11-48

Eugen Pfister: Nuclear Optimism in European Newsreels in the 1950s. In: Zeitgeschichte, Nr. 5, 2015, S. 285-298

https://asac.labiennale.org/attivita/cinema/2492 (6.7.2025)

(Jeanpaul Goergen, August 2025)