Summary

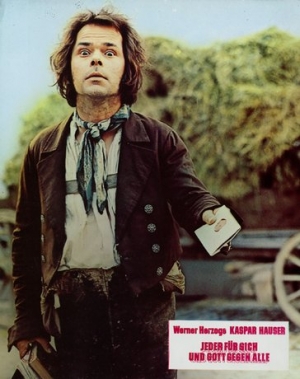

Every Man for Himself and God Against All

Every Man for Himself and God Against Allis based upon the true and mysterious story of a young man who suddenly appeared in Nuremberg in 1828, barely able to speak or walk, and bearing a strange note. He later explained that he had been held captive in a dungeon of some sort for his entire life and had only just been released, for reasons unknown. His benefactor attempts to integrate him into society, with intriguing results.

Source: German films Service & Marketing GmbH

Comments

You have seen this movie? We are looking forward to your comment!

Login or register now to write a comment.

Bei Werner Herzog hockt eine tierisch schnaubende Kreatur in einem Kellerloch, an dessen Boden sie gekettet ist. Nur ein Spielzeugpferd bietet ein stummes Gegenüber. Versorgt von einem maskierten Unbekannten, der sie ins Gebirge schleppt, ihr in einer Höhle das Gehen beibringt und einige Brocken einer Sprache, die sie nicht versteht, die aber später auf dem Marktplatz reichen, um sich erst einmal verständlich zu machen. Zunächst wird die Kreatur in einem Zirkus ausgestellt, kommt bei einem Gefängniswärter unter und wird schließlich im Hause eines Professors aufgenommen, der ihr das Lesen und Schreiben beibringt, sie mit Logik und Religion konfrontiert und, für Kaspar das wichtigste, ihn mit der Musik vertraut macht. Als allmählich aus der Kreatur ein Mensch reift, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt...

Wie Francois Truffaut in „Wolfsjunge“, der Geschichte eines Findelkindes, das angeblich von Wölfen ernährt und großgezogen worden ist und nur ganz allmählich in die menschliche Gesellschaft integriert werden kann, nähert sich Werner Herzog sehr behutsam dem „Kaspar Hauser“-Thema. Doch auch sein leiser, immer wieder gar stiller Film offenbart, dass eine zu rücksichtslose Eingliederung in die normierte Zivilisation geradezu zwangsläufig Deformationen hervorbringt.

Zumal wenn diese Zivilisation, wie Werner Herzog schon im Filmtitel zum Ausdruck bringt, im Inneren eine ganz andere Lebensphilosophie entwickelt als sie nach außen hin gelehrt wird. Folglich bleiben alle Erziehungsversuche bei Kaspar Stückwerk, da dieser sehr schnell die Doppelzüngigkeit etwa des Zirkusdirektors, des Rittmeisters, des Pastors, des Stadtschreibers oder der Ärzte, letztlich auch die seines scheinbar so selbstlosen Lehrmeisters, des Professors Daumer, erkennt. Aber das alles stellt Herzog nicht wie andere, zumal politisch engagierte Filmemacher seiner Generation plakativ aus, sondern lässt seinen Helden Kaspar bittere Wahrheiten eher beiläufig äußern. In Nebenbemerkungen wie dem Bekenntnis, sein Höhlendasein sei immer noch besser gewesen als vor der feinen Gesellschaft auf dem Klavier dilettieren zu müssen – wie ein dressierter Affe im Zirkus.

Herzog hat sich nur auf den ersten Blick in viele Details verloren, etwa die rührenden Sprech- und Gedächtnisübungen der beiden Dorfkinder mit Kaspar. Diese Szenen aus reinem kindlichen Herzen stehen ganz bewusst im harten Kontrast zu den ersten grobschlächtigen, freilich auch sehr wirkungsvollen Versuchen des Mannes, der Kaspar gefunden und zunächst auch in der Höhle versorgt hat, seinem „Schützling“ den aufrechten Gang beizubringen. Während Kaspar, mit einem Begleitbrief versehen, von seinem „Entdecker“ zum Marktplatz eines unbekannten Ortes geführt wird, damit man ihm dort weiterhilft, kann er sich später kaum den Nachstellungen desselben Mannes erwehren, dessen Motive am Ende unbekannt bleiben.

Wie schon in seinen anderen Filmen, erinnert sei etwa an „Aquirre, der Zorn Gottes“, bezieht Herzog in seinem sechsten die Landschaft und deren Bewohner unmittelbar ein. In bisweilen in ihrer Ausführlichkeit kaum erträglichen Sequenzen fängt die Kamera Jörg Schmidt-Reitweins die Kargheit und Schwere, die Dumpfheit, Beschränktheit und Stille von Land und Leuten ein. Gedreht wurde vor allem in Dinkelsbühl und Umgebung, weshalb „Jeder für sich...“ dort auch uraufgeführt wurde.

Neben einer ganzen Reihe hervorragender Schauspieler und Filmemacher-Kollegen Herzogs beansprucht naturgemäß Bruno S. als Kaspar die ganze Aufmerksamkeit des Zuschauers. Der 42-jährige Berliner kam bereits als Dreijähriger in eine „Anstalt“ und verbrachte zwanzig Jahre als „Kranker“ in verschiedenen geschlossenen Einrichtungen. Somit verfügt er über ausreichend intime Kenntnisse, um der Figur des Kaspar eine geradezu unheimliche Genauigkeit – und Lebendigkeit – einzuhauchen.

Was besonders auf die Szenen zutrifft, in denen Bruno S. mit weit aufgerissenen Augen und ungläubigem Erstaunen die unnatürlichen, ja unmenschlichen Verhaltensweisen seiner zivilisierten „Gönner“ über sich ergehen lässt. Bruno S. verschafft dieser Rolle andererseits auch die ganze, geradezu kreatürliche Sympathie des Kinopublikums. Was Herzogs Vorstellung von einer notwendigen Distanz zwischen Rolle und Schauspieler diametral entgegensteht. Aber das kennt der Regisseur ja von seinem „liebsten Feind“ Klaus Kinski. In Cannes gabs 1975 für Werner Herzog den Großen Preis der Jury und den Preis der Ökumenischen Jury sowie für Klaus Kinski den Fipresci-Kritikerpreis. Die Erstausstrahlung erfolgte am 8. April 1977 im ZDF.

Pitt Herrmann